「介護保険料について知りたいけれど、具体的にいつから発生するのか不安…」そんな思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。介護を必要とする時期やその費用について、正確な情報を持っておくことは非常に重要です。今回は、介護保険料がいつから発生するのか、またそれに伴う基礎知識を分かりやすく解説していきます。

介護は人生の一部として避けられないテーマです。特に、家族や自身が介護を必要とする際に、経済的な負担を軽減するためには、介護保険制度を理解することが欠かせません。この記事では、介護保険料の発生時期やその計算方法、実際にどのようなサービスが利用できるのかについて詳しくご紹介していきます。

理解を深めることで、将来の備えや安心感につながります。これからの生活を少しでも楽にするために、ぜひ一緒に学んでいきましょう。

介護保険料の支払い開始時期はいつから?具体的なタイミングを解説

介護保険料の支払いは、基本的に「40歳を迎える月」から始まります。例えば、5月10日が誕生日の人は、5月の徴収分から介護保険料の支払いが開始されます。ただし、1日が誕生日となる人は注意が必要です。介護保険料の徴収は「満40歳に達したとき」とされていますが、この「達したとき」は誕生日当日ではなく、誕生日前日を指します。したがって、正確な支払い開始時期を把握しておくことが重要です。

介護保険料が発生する年齢と条件

介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、健康保険料と合わせて介護保険料を納めています。65歳になった月からは、健康保険料とは別に、お住まいの区市町村に納めていただきます。このように、年齢によって介護保険料の支払い方法や条件が異なることを理解しておくことが大切です。

支払い開始の通知とその内容

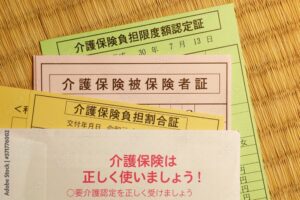

支払い開始に関する通知は、主に市町村から送付されます。具体的には、お誕生月の上旬に介護保険の被保険者証、介護保険のパンフレット、介護保険料口座振替依頼書などが送付されます。ただし、お誕生日が月の初日の場合、お誕生月の前月に送付されることもあります。また、介護保険料は年度(4月〜翌3月)で区切られますが、決定通知書は市民税の賦課決定を待って毎年6月に送付されます。このように、支払い開始に関する通知には、様々な情報が含まれているため、しっかりと内容を確認することが重要です。

介護保険料の納付期間とその終了時期について

介護保険料の納付期間は、一般的に40歳を迎えた月から生涯にわたって課されます。この保険制度は、介護が必要になった際に社会全体で支え合う仕組みで、被保険者は40歳からその負担を担うことが求められます。しかし、国民年金や厚生年金のように特定の年齢で納付が終了するわけではなく、支払いは生涯続きます。たとえ介護サービスを利用中であっても、介護保険料の納付は継続して行わねばなりません。

納付期間の設定方法と計算例

介護保険料の納付期間の設定と計算は、個人の収入や年齢に基づいて行われ、自治体によって多少異なる場合があります。通常、年度ごとに設定される保険料額を月ごとに分割して納付します。例えば、1年間の報酬が300万円であった場合、自治体が定める保険料率を適用して年間の保険料額を算出し、それを月ごとに支払います。未納や遅延があると、延滞金が加算される可能性があるため、期限内に納付することが重要です。

介護保険料の支払いが終了するタイミング

介護保険料の支払いは基本的に生涯続きます。納付が終了するという明確な年齢による区切りは設けられていないため、被保険者が亡くなるまで続くのが一般的です。そのため、老齢になって介護サービスを実際に受けるときまで、継続的な納付が求められます。介護保険料の支払いは、介護サービスに対する利用料ではなく、社会保険制度を支えるための資金であるため、支払い終了のタイミングは設けられていません。

介護保険料を滞納した場合の影響とペナルティ

介護保険料を滞納することによって、様々な影響とペナルティが発生します。主な理由は、国の公共サービスとしての介護保険制度を維持するためです。具体的には、1年以上の滞納が続くと、保険サービスの利用が制限され、例えば、サービス費用の全額を一時的に負担しなければならない場合があります。さらに、滞納期間に応じて自己負担額が増えることもあります。従って、介護保険料の支払いを適時に行うことが重要です。

滞納による具体的なペナルティ

介護保険料を滞納すると、一定期間が経過した後に厳しいペナルティが課されます。理由は、滞納が続くことで介護サービスの負担が重くなるからです。具体的には、1年以上の滞納でサービス費用を自分で全額負担する義務が生じ、2年以上になると自己負担額が3割以上に引き上げられる場合があります。このように、滞納が続くとサービス利用において大きな経済的負担となるため、早めに対応する必要があります。

滞納を防ぐための対策と支援制度

介護保険料の滞納を防ぐためには、適切な対策と支援制度を活用することが重要です。理由としては、滞納による経済的負担が大きいためです。具体的には、滞納を防ぐための分割払い制度や、低所得者向けの支援制度が用意されています。これらを活用することで、支払いの負担を軽減し、滞納を避けることができます。したがって、介護保険料の支払いが困難な場合は、適切な支援を求めることが重要です。

介護保険料の支払い方法と手続きの詳細

介護保険料の支払いは、国民の義務として40歳から始まり、年齢や職業によって異なる手続きが必要です。支払い方法は、給与天引きを利用するか、口座振替や納付書を使用して銀行やコンビニで納付する方法があります。例えば、65歳以上の方の保険料は、年金から差し引く特別徴収が一般的です。しかし、特別徴収の対象外の方は銀行口座からの引き落とし、または窓口での支払いを選択することができます。

支払い方法の種類と選び方

介護保険料の支払い方法には、多様な選択肢があり、自分に合った方法を選ぶことが大切です。例えば、便利なキャッシュレス決済にはクレジットカードやQRコード決済が含まれます。また、口座振替やコンビニ払いも可能で、現金を使わずに支払いを完了できます。支払い方法を選ぶ際は、支払いのタイミングや手数料の有無などを考慮することが重要です。キャッシュレス支払いは、現金を持ち歩く手間が省けるため、忙しい現代人にとっては特に便利です。

手続きの流れと必要な書類

介護保険料の手続きには、いくつかのステップと必要な書類があります。例えば、保険料の支払いを始めるにあたっては、まず加入先の市町村の窓口で申請書を受け取り、必要事項を記入して提出します。必要な書類としては、年金手帳や健康保険証、本人確認書類などが一般的です。具体的な手続きの流れとしては、申し込みを行い、その後に届く納付書を使用して指定された方法で支払いを行います。このような手続きは一度済ませれば、翌年度からの手続きが自動化されることが多いです。

介護保険制度の仕組みと保険料の使われ方

介護保険制度とは、40歳以上の方が加入し、所定の保険料を納めることで、将来必要になる介護保険サービスを受けられるようになる制度です。この制度の主な目的は、高齢者の介護が必要になった際に、その費用負担を軽減し、適切な支援を提供することです。具体的には、被保険者が支払った保険料は、介護サービスの提供に充てられ、高齢者がより自立した生活を送るための支援を行います。これにより、高齢者とその家族の負担を社会全体で支えることができ、多様な介護ニーズに応じたサービスが提供されています。

介護保険制度の基本構造

介護保険制度の基本構造は、被保険者、保険者、介護サービス事業者の三者で構成されています。被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に分類されます。第1号被保険者は、年齢に応じた保険料を支払い、必要な介護サービスを受けることができます。この制度は、公的資金と保険料の約半分ずつで成り立っており、負担が軽減されることで、介護が必要な高齢者が安心して生活できる環境が整えられています。

保険料の具体的な使途とその効果

介護保険料の主な使途は、介護サービスの提供に必要な費用の補助です。具体的には、介護が必要と認定された方が、介護サービスを利用する際の費用の1割を負担し、残りの費用は介護保険から給付されます。この仕組みにより、高齢者の自己負担額が抑えられ、多くの人が介護サービスを利用しやすくなっています。また、介護予防プログラムや自立支援サービスにも介護保険料が使われ、より健康で自立した高齢期を支える役割を果たしています。

まとめ

介護保険料は、特定の条件を満たした際に発生します。通常、40歳以上の人は介護保険に加入することになり、保険料の支払いが始まります。特に、65歳になると自動的に第1号被保険者となり、保険料が課されることが一般的です。したがって、介護保険についての基礎知識を持つことは、今後の生活設計において非常に重要です。

また、介護保険料は地域によって異なるため、住んでいる地域の制度や料率を確認することも大切です。将来の介護に備えて、保険料に関する理解を深め、適切な準備を進めていくことが求められます。