「介護保険」という言葉を耳にしたことがありますか?高齢化が進む現代社会において、この制度は多くの人々の日常生活に深く関わっています。しかし、具体的にどのような仕組みで成り立っているのか、また、どのようなメリットがあるのかをご存じでしょうか?本記事では、介護保険の基本的な知識からその制度の詳細まで、わかりやすく解説します。

これからの時代、誰もが直面する可能性がある介護問題。自分や家族のために、そして将来に備えて、介護保険についての理解を深めることは非常に重要です。この記事を通じて、あなたが安心して介護に関する選択をできるようになることを目指しています。

さあ、一緒に介護保険の世界を探ってみましょう。あなたの疑問にお答えし、制度についての知識をしっかりと身につけていきましょう!

介護保険制度の基本的な仕組みとは?

介護保険制度は、40歳以上の住民を保険者とする社会保険制度です。基本的な仕組みとしては、介護サービスを利用する際に、利用者となる被保険者が一部(1〜3割)を自己負担し、残りの費用は公費や保険料から賄われます。現行の制度では、自己負担額の割合は利用者の所得に応じて決められています。これにより、必要な介護サービスを金銭的な負担を抑えて利用できる仕組みが作られています。

介護保険制度の目的と背景

介護保険制度は、少子高齢化や核家族化の進行を背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。現在では約690万人の方が要介護または要支援の認定を受け、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。これは、家族だけでなく社会全体で高齢者を支える仕組みを構築し、持続可能な介護を実現するための重要な制度です。

介護保険の対象者と給付内容

介護保険サービスの利用ができる対象者は、原則として65歳以上で介護が必要と認定された方々です。また、40歳から64歳までの医療保険加入者も、老化に伴う特定疾病により介護が必要になった場合に対象となります。給付内容は、訪問介護や入浴介助、デイサービス、ショートステイなど多岐にわたり、利用者は1割〜3割の利用料を支払うことで、サービスを受けることができます。これにより、必要な介護を受ける際の金銭的負担が緩和されています。

介護保険料の計算方法と支払い方法を徹底解説

介護保険料は、標準報酬月額に介護保険料率を掛けて計算されます。標準報酬月額は通常、4月から6月の給与の平均を基に算出されます。被保険者が属する健康保険によって保険料率が定められており、企業加入の場合は、保険料は本人と事業主で半分ずつ負担します。支払い方法は多様で、特別徴収として年金から天引きされることが一般的ですが、条件によっては納付書や口座振替を利用することもあります。

介護保険料の計算に影響する要素

介護保険料の額は、多くの要素に影響されます。主な要素として、介護保険料率の変動、標準報酬月額や報酬額の変動、所得の増減などが挙げられます。特に介護保険料率は定期的に見直されるため、最新情報を確認することが重要です。また、滞納すると延滞金が発生するため、納付は必ず期限内に行うよう注意が必要です。

介護保険料の支払い方法と注意点

介護保険料の支払いには、給与からの天引きや、年金からの特別徴収、口座振替や納付書での支払い方法があります。自営業者の場合は、口座振替を用いるか、役所や金融機関で納付書を利用して支払います。注意点として、滞納には延滞金が課せられること、切り替えタイミングがあること、そして65歳以上になると支払い方法や金額が変わることがあります。これらを把握し、漏れなく対応することが求められます。

介護保険を利用するための手続きと条件

介護保険を利用するための手続きは、要介護認定の申請が必要です。理由として、介護サービスを受けるためには、この認定が基盤となります。具体例としては、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行い、要介護度に応じたケアプランが作成され、実際に介護を受けられるようになります。このように、要介護認定を受けることが介護サービス利用のスタートラインであり、家族が主体となって手続きを進めることが一般的です。

介護保険の申請手続きの流れ

介護保険の申請手続きの流れは、まず要介護認定の申請から始まります。理由として、認定を受けることによって、必要な介護サービスが適切に提供されるためです。具体例としては、申請者が自治体の窓口で必要書類を提出し、訪問調査が行われ、その結果を基に審査が行われます。このプロセスを経て認定が下り、介護サービスが利用可能となります。このように、手続きの流れを理解することでスムーズに介護サービスを受けられるようになります。

介護保険を受けるための条件と必要書類

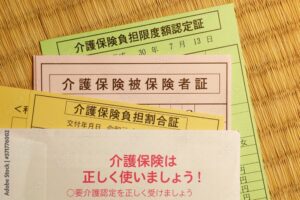

介護保険を受けるためには、基本的に65歳以上の方が対象となります。理由として、多くの場合、高齢者が日常生活で支援を必要とするためです。具体例として、病気や怪我により日常生活に支障が出た方が申請し、必要書類としては、要介護認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険証などが必要です。このように、対象者や書類の要件を理解しておくことが重要であり、それにより適切な介護サービスが受けられる体制を整えられます。

介護保険制度が提供するサービス内容とその範囲

介護保険制度は、高齢者や必要とする方々に対して、様々なサービスを提供しています。要点として、制度の目的は、高齢者の生活の質を向上させ、安心して暮らすための支援を行うことです。理由としては、高齢化社会の進展に伴い、多くの人々が介護を必要とする状況にあり、これに対応する必要があります。具体例として、在宅で受けられる訪問介護サービスや、施設に入居して受けることができるデイサービス、ショートステイなどがあります。これらのサービスは、介護が必要な方々の生活をサポートし、自立を促進する役割を果たしています。要点として、介護保険サービスは、国民の健康と生活を守るための重要な制度であると言えるでしょう。

在宅サービスと施設サービスの違い

在宅サービスと施設サービスは、介護保険制度における主要な2つのサービス形式です。要点として、これらは提供される場所と内容が異なります。理由として、利用者の生活環境や必要な介護の程度に応じて、適切なサービスが選ばれるべきだからです。具体例として、在宅サービスには、訪問介護や訪問入浴など、自宅で生活しながら受けるケアがあります。一方、施設サービスは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所して受けるケアを指します。これらの違いにより、利用者は自分の状況に最も合った介護を選択することが可能です。要点として、どちらのサービスも、利用者の生活の質を維持・向上させることを目的としています。

介護保険で受けられる具体的なサービス一覧

介護保険制度では、多種多様なサービスが提供されており、要介護度に応じて受けられるサービスも異なります。要点として、サービス内容は利用者のニーズに応じて柔軟に構成されています。理由として、高齢者が抱える課題は多岐にわたるため、それに対応できるように多様なサービスが用意されていることが求められるからです。具体例として、訪問看護、訪問リハビリテーション、デイサービス、短期入所生活介護(ショートステイ)などが挙げられます。これらのサービスは、自宅で生活しながら介護を受けたい方、または一時的に施設で介護を受けたい方のそれぞれのニーズに応じて提供されます。要点として、介護保険サービスは、利用者の生活環境や健康状態に応じて選べる利便性があることがその特徴です。

介護保険制度利用時のよくあるトラブルと注意点

介護保険制度を利用する際、様々なトラブルが発生し得ますが、その中でも特に多いのが金銭面や契約内容の違いに関する問題です。例えば、自己負担金の不明確さやサービス提供範囲外の行為を要求されるケースがあります。これらのトラブルを避けるためには、契約内容を詳細に確認し、疑問点を事前にクリアにすることが重要です。また、介護施設やサービス提供者とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことも大切です。このようなトラブルの予防は、安心して介護保険制度を利用するための第一歩です。

介護保険利用者が直面する可能性のある問題

介護保険利用者は、財源不足や人材不足といった制度全体の問題に直面することがあります。これらの問題は、サービスの質の低下や提供遅延につながる可能性があり、利用者にとって大きな負担となります。具体例として、急速な高齢化に伴う介護需要の増加や、介護スタッフの不足によるサービス提供の難しさが挙げられます。このような状況を理解し、利用者自身が積極的に情報を収集し、適切な選択を行うことが、スムーズな介護保険利用の秘訣です。

スムーズに介護保険を利用するためのアドバイス

スムーズな介護保険利用のためには、まず要介護認定をきちんと受けることが重要です。申請には市区町村の窓口を利用し、詳細な調査を受けることが必要です。また、適切なケアプランを作成し、自分に合ったサービスを選ぶことも大切です。さらに、地域包括支援センターやケアマネージャーを活用し、専門的なアドバイスを受けることで、介護に関する様々な不安や問題を解消できます。このように、事前準備と専門家の活用が、スムーズな介護保険利用を実現します。

まとめ

介護保険制度は、高齢者や障害者が必要な介護サービスを受けるための大切な仕組みです。この制度により、利用者は経済的な負担を軽減しつつ、質の高いケアを受けることが可能になります。介護保険は、要介護認定を受けることが前提であり、その認定に基づいてサービスが提供される仕組みになっています。

また、介護保険には様々なサービスが含まれており、訪問介護やデイサービス、施設入所など、利用者のニーズに応じた支援が用意されています。利用者自身が望む介護のスタイルや状況に合わせて、柔軟にサービスを選ぶことができるため、より良い生活の質を維持する手助けとなります。