介護に関する制度やサービスが増える中で、自分にどのような負担がかかるのかを理解することは非常に重要です。「介護保険の負担割合」というテーマは、多くの方にとって身近でありながら、意外と複雑な内容でもあります。特に、実際にどのように負担割合が計算されるのか、具体的な例を通じて知ることができれば、安心感も生まれることでしょう。

このガイドでは、介護保険の負担割合の仕組みや計算方法について詳しく解説します。自分自身や家族のために必要な情報をしっかりと把握し、安心して介護サービスを利用できるようになることを目指します。介護に関する不安を解消し、より良い選択をするための手助けとなることを願っています。

介護保険の負担割合とは?決定基準を理解しよう

介護保険の負担割合は、加入者の所得や年齢によって決定されます。要点として、介護保険の利用者負担割合は「合計所得金額」と「65歳以上の方の世帯人数」に基づいて決まります。理由として、この基準により、負担能力に応じた支援が可能となり、多様な状況に対応できます。具体例として、所定の年齢層では、所得額に応じて1割から3割の負担となることがあります。これにより、個々の経済状況に応じて、公平な介護サービスの利用が促進されます。

負担割合の基本的な仕組み

負担割合の基本的な仕組みは、主に所得を基準として設定されます。要点として、一般的には1割負担が基本となりますが、所得が一定額を超えると2割や3割の負担が求められることがあります。理由として、この制度は高所得者が多くの負担を負うことで、公平な財源確保を目指しています。具体例として、75歳以上で所得が高い場合には3割の負担が求められることがあり、これにより介護保険サービスの持続可能性が維持されます。

負担割合が変わる条件と基準

負担割合が変わる条件と基準は、主に利用者の所得額と世帯収入によって変動します。要点として、所得が一定の基準を超えると、負担割合が1割から2割、さらには3割に増加することがあります。理由として、所得に基づく負担の調整は、社会保障制度の財政基盤を強化する目的があります。具体例として、令和4年10月からは、高所得の75歳以上の方の医療費負担が1割から2割に引き上げられました。これにより、制度の公平性が担保され、必要なサービスが必要な人に届くようになっています。

あなたの介護保険負担割合を簡単に計算する方法

介護保険の負担割合は、年齢や本人の所得、年金収入の金額、世帯内にいる65歳以上の人数などによって決定されます。所得によって1割、2割、3割のいずれかが適用されます。なぜなら、所得に応じた公平な負担をすべての利用者が行うことが、介護保険制度の基本的な考え方だからです。具体的には、合計所得金額と世帯構成人数に応じて計算され、この制度は政府の規定に従って運用されています。このようにして、保険料の負担率が決まり、必要な介護サービスを受けやすくなっています。

具体的な計算手順

介護サービスの利用者負担割合は基本的に1割ですが、一定以上の所得がある場合、2割または3割負担になります。具体的には、前年の所得に基づいて算出されます。例えば、高所得者はより多くの割合でサービス費用を負担します。このルールにより、所得に応じた負担が保障され、持続可能な介護制度の維持が可能となります。

計算に必要な情報と注意点

計算に必要な情報として、前年の所得情報を基に市区町村が決定する負担割合の書類が必要です。また、負担割合は毎年7月に変更される可能性があるため、その時期には最新の情報を確認することが重要です。このような情報をもとに、利用者は適切な介護サービスを受ける準備を整えられます。

介護サービス利用時の実際の費用負担を知る

要点として、介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)です。理由としては、介護保険制度が利用者の経済的負担を軽減する目的があるためです。具体例として、1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1,000円(2割の場合作は2,000円)となります。それにより、要点としては、介護サービスを利用する際には制度を理解し、助成を有効に活用することが可能です。

サービスごとの費用例

要点として、介護保険サービスには、介護保険が適用される「介護保険サービス」(原則一部費用自己負担)と、介護保険サービスの足りない部分を補う「介護保険外サービス」が存在します。理由として、利用者の多様なニーズに対応するため、それぞれのサービスが用意されています。具体例として、自宅介護支援や訪問介護(ホームヘルプサービス)、特定福祉用具購入(1年間に10万円まで)、自宅介護住宅改修費(20万円まで)などがあります。結果として、要点としては、各種サービスを適切に組み合わせることで、経済的負担を抑えながら必要なケアを受けることができます。

負担割合が費用に与える影響

要点として、介護保険の負担割合は、所得や世帯形態によって異なります。理由として、より高い所得を有する世帯ほど、社会全体の公平性を保つために高めの負担が求められることが挙げられます。具体例として、訪問介護や訪問看護なら、現在は1割が主流の負担率でしたが、一部の改定後は均一に2割負担となる場合があります。それにより、要点としては、負担増加は介護保険制度の持続可能性を維持するための重要な変更として捉えられ、将来的な制度の安定化に寄与します。

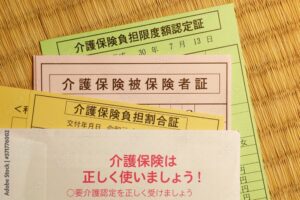

介護保険負担割合証の取得と活用方法

介護保険負担割合証は、介護サービスを利用する際に必須の書類であり、介護保険被保険者証と一緒に保管することが推奨されます。負担割合証が手元にない場合、最大で3割負担となる可能性があるため、申請方法を理解しておくことが重要です。まず、取得方法としては、自治体の介護保険課での再交付の申請を行います。必要な書類と手続きの詳細については、お住まいの地域の自治体へ確認してください。負担割合証は、最新の所得状況に基づいて毎年更新されるため、必ず受け取った新しい証書を使用することが大切です。

取得方法のステップバイステップガイド

介護保険負担割合証の取得には、いくつかのステップがあります。まず、証書の紛失や忘失の際には、自治体の介護保険課に連絡し再交付を依頼します。この際、本人または家族が代理で申請可能です。通常は電話での仮申請が可能で、その後郵送または訪問で正式な手続きを行います。再交付手続きには、本人確認書類の提示が求められる場合があるため、事前に用意しておくとスムーズです。手元に届くまでの期間や必要な費用についても、自治体ごとに異なるため、確認が必要です。

負担割合証を活用する際の注意点

介護保険負担割合証を活用する際にはいくつかの注意点があります。第一に、負担割合証を提示しなければ、仮に1割負担の対象者であっても一時的に3割負担を求められることがあります。必ず事業者に証書を提示し、正しい負担割合を適用してもらうことが重要です。さらに、証書は、本人が住んでいる地域で提供されるサービスのみ適用される点に留意が必要です。また、証書の更新や収入の変動によって負担割合が変更されるケースもあるため、最新の情報を常に確認することが肝要です。

まとめ

介護保険は高齢者の生活を支える重要な制度ですが、利用者が負担する割合を理解することは非常に大切です。介護保険の負担割合は、収入や世帯の状況によって異なるため、具体的な計算方法を知っておくと役立ちます。また、実際の例を通じて理解を深めることで、将来の介護に対する準備がより具体的にできるでしょう。

例えば、ある場合では、利用者が一定の収入を超えると、自己負担が増える仕組みがあります。これにより、必要なサービスを受ける際の費用感が変わります。計算方法をマスターすれば、自分の負担額や必要なサポートを把握しやすくなりますので、事前に確認しておくことをお勧めします。