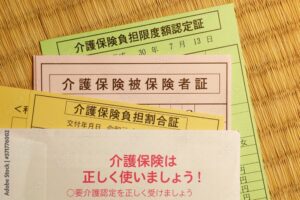

「介護が必要になったとき、どのように費用を考えれば良いのか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。特に、年収に応じた負担額が異なることから、具体的な数字を把握しておくことが重要です。このガイドでは、介護保険の2割負担について詳しく解説し、年収ごとの負担額の目安をわかりやすくご紹介します。

介護保険制度は、多くの方にとって身近なテーマですが、実際のところその内容や仕組みについて理解している人は少ないかもしれません。「自分がどのくらいの負担をする必要があるのか」「年収によってどのように変わるのか」といった疑問にお答えし、安心して介護を受けられるための情報を提供します。

この記事を読むことで、介護保険の2割負担の条件や年収ごとの負担額について、しっかりと理解できるようになります。今後の生活設計に役立つ知識を身につけるために、ぜひ最後までお付き合いください。

介護保険の2割負担とは?年収基準を詳しく解説

介護保険制度では、一定以上の所得がある高齢者に対して利用者負担が2割または3割に設定されています。この割合は、本人の合計所得金額や年金収入によって決まります。例えば、合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が240万円以上340万円未満の単身者は2割負担となります。この仕組みは、所得に応じた公平な負担を実現するためのものです。さらに、夫婦世帯の場合は、基準が異なり、年金収入等の合計が一定額を超えると負担割合も変わります。

2割負担が適用される年収の基準とは?

2割負担が適用される基準は、本人の合計所得が160万円以上であることが一つの目安です。具体的には、同一世帯における第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上の場合が該当します。また、同一世帯の中に住民税課税所得が一定額を超える人がいる場合にも2割負担が適用されます。この制度は、公平性を保つために、所得による細かな基準が設けられています。

年収ごとの具体的な負担額を知ろう

年収によって介護保険の利用者負担額は大きく異なります。2割負担の具体的な金額は、受けるサービスの内容や利用頻度にもよりますが、例えば月に10万円のサービスを利用する場合、そのうち2万円が自己負担となります。これが1割負担であれば1万円、3割負担であれば3万円となります。このように、年収によって負担額が異なるため、自分の年収に応じた負担額を把握することが重要です。

介護保険の負担割合が変わる影響とその対策

介護保険の負担割合が1割から2割に変わることは、多くの利用者にとって負担増となります。この変更は、特に高齢者の生活に直接的な影響を及ぼします。理由としては、所得に応じた負担額の変更があり、住民税非課税世帯を除く多くの世帯で支払いが増加するためです。具体例として、世帯ごとの所得によって負担割合が異なり、一定の所得以上の方はさらに負担が増える可能性もあります。要点として、この負担増により、介護サービスの利用を控える人が出ることが懸念され、制度の持続可能性を確保するための対策が求められています。

1割から2割への負担割合の変更が家計に与える影響

介護保険の負担割合が2割になることで、家計に与える影響は深刻です。要点として、高齢者の医療費や介護費用が増えるため、生活費の圧迫が予想されます。理由は、高齢者世帯の多くが固定的な収入源に依存しており、支出の増加が生活の質に直接影響するからです。例えば、介護サービスの利用を制限せざるを得なくなる家庭もあり、これにより必要なケアが受けられなくなるリスクがあります。要点として、この影響を緩和するためには、所得に応じた負担の見直しや支援策の充実が必要です。

家計への影響を軽減するための具体的な方法

家計への影響を軽減するためには、いくつかの方法があります。まず、介護認定を受け、必要なサービスを的確に利用することで、無駄な出費を防ぐことが可能です。理由として、介護認定を受けることで負担が軽減される補助が受けられる場合があります。具体例として、住民税非課税世帯の場合、介護保険料が軽減される制度の利用が挙げられます。また、自治体が提供する支援サービスや助成金制度の活用も重要です。要点としては、これらの制度を最大限に利用し、無駄を省きつつ必要な介護を受けることで、家計への負担を抑えることができるという点です。

介護保険の負担割合の見直しと将来の変更点

現在、介護保険の負担割合は年齢や所得に応じて異なっていますが、2024年度には1.59%の引き上げが提案されています。この変更は介護職員の処遇改善を目的としており、負担割合も今後見直される見込みです。具体的には、利用者負担が現在の1割から2割に引き上げられる動きが注目されています。より多くの人々が2割負担を受け入れることとなり、自助努力が求められるようになるでしょう。

今後の負担割合の見直しの動向をチェック

2026年度以降、75歳以上の高齢者人口の減少に伴い、社会保険料の負担割合も見直される動きがあります。政策としては、高齢者向けの医療費と介護費用の窓口負担を1割から2割に引き上げる方針が示されています。これは、社会全体の負担を軽減するための措置として理解されており、具体的には収入に応じた負担額の見直しと多段階化が議論されています。

将来的な変更点についての最新情報

2025年には、法律関連の再編が予定されており、特に企業法務や労働条件の明示義務の強化が進む可能性があります。これにより、介護保険制度も企業の福利厚生の一環として見直される部分があるかもしれません。具体例として、75歳以上の人々の介護保険の窓口負担が1割から2割に変わると同時に、業務効率化や新しい支援制度の導入が検討されています。これらの変化は、社会全体の持続可能性と公平性を維持するためのステップとして期待されています。

まとめ

介護保険における2割負担の適用は、利用者の年収によって決まります。具体的な負担額は年収に基づき、一定の基準を超えると負担割合が変わることがあります。この制度は、経済的な負担を軽減するために設けられており、必要に応じたサービスを受けることができるようになっています。

年収が一定の基準を超えた場合、負担割合が引き上げられますが、これはより多くの収入を得ている人々が、より多くの負担を担うことによって成り立っています。各年収層における具体的な負担額を理解することで、より適切な介護サービスへのアクセスが可能になるでしょう。