「介護保険」という言葉を聞いたことがあるけれど、実際にはどのような仕組みなのか、どんな風に利用すればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか?そんな疑問を解消するために、今回は介護保険についてわかりやすく解説します。

高齢化社会が進む中で、介護の必要性はますます高まっています。そのため、適切なサポートを受けるための制度について理解することは非常に重要です。本記事では、介護保険の基本的な概要から具体的な利用方法、さらには制度のメリット・デメリットまで幅広くカバーします。

この情報があれば、介護保険についての理解が深まり、自分自身や大切な人を支えるための選択肢を増やすことができるでしょう。安心して未来を考えるための第一歩を、一緒に踏み出していきましょう。

介護保険制度の基本的な仕組みとは?

介護保険制度は、高齢者やその家族を支えるために社会全体で介護をサポートする仕組みとして2000年に創設されました。この制度は、40歳以上の住民を被保険者としており、介護サービスを利用する際には利用者が1~3割の自己負担を行い、残りの7~9割は公費負担となっています。これにより、利用者の所得に応じて自己負担額が決定され、家族の経済的負担を軽減しつつ社会全体での支援を実現しています。

介護保険制度の目的と対象者について

介護保険制度の目的は、高齢化や核家族化に伴って増加する介護のニーズを社会全体で支えることです。特に、65歳以上の高齢者や40歳から64歳までの医療保険加入者が対象で、高齢による病や障害で介護が必要な方々を支援することを目指しています。具体例として、制度の対象者は要介護認定を受けた人々で、こうした方々が必要とする介護サービスを受けられるようになっています。

介護サービスの種類と内容

介護サービスには、主に「居宅サービス」と「施設サービス」の二種類があります。居宅サービスとは、自宅で生活しながら支援を受ける形態で、訪問介護やデイサービスなどがあります。施設サービスでは、特別養護老人ホームなどの施設を利用して介護を受けることができ、さらに「通所」「訪問」といったサービスの形態により、施設に通ったり訪問支援を受けたりします。これにより、多様なニーズに応じた介護支援が提供されており、高齢者の自立支援を促しています。

介護保険の保険料はどう決まる?

介護保険の保険料は、国や地方自治体の税金から50%を負担し、残りの50%を被保険者が負担する仕組みです。要点として、保険料の計算は主に、65歳以上の第一号被保険者と40歳から64歳までの第二号被保険者に分かれており、年齢や収入により負担額が決まります。具体的には、第二号被保険者の場合、健康保険料と一緒に給与から天引きする形で徴収されます。これにより、基本的な生活を支えながら介護サービスの費用負担を抑えられるようになっています。

保険料の算出方法と支払い方法

保険料の算出方法は、標準報酬月額に介護保険料率を掛け合わせた金額で決まります。この保険料率は、おおよそ年に一回見直され、社会的な状況や介護サービスの需要に応じて変動します。支払い方法は、65歳以上の方は年金からの天引きが基本ですが、一部の場合は口座振替や納付書による支払いも可能です。具体例として、40歳以上の現役世代は給与から保険料が自動的に差し引かれるため、払い忘れの心配が少ないのが利点です。

所得に応じた保険料の違い

所得に応じた介護保険料の違いは、自治体ごとに異なる基準に基づいて設定されます。基本的には、前年の所得を基に算定され、3年ごとに見直しが行われます。例えば、高齢者の保険料は所得階層に応じて段階的に設定されており、それぞれの負担能力に応じた公平な負担を目指しています。これにより、低所得者層には特定の軽減措置が適用され、負担を軽減しつつ必要な介護サービスを利用できるようにしています。

介護保険を利用するための手続きと条件

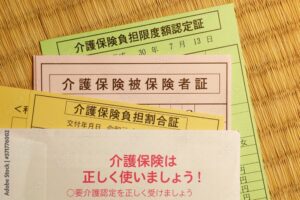

要介護認定を受けることが、介護保険サービスを利用するための第一歩です。申請には、介護保険被保険者証が必要で、65歳以上の方や40歳〜64歳で特定疾病を患っている方が対象となります。具体的には、市区町村の窓口で申請を行い、要支援・要介護認定調査を経て認定を受ける必要があります。例えば、家庭の事情で本人が申請を行えない場合、家族が代理で手続きを進めることができます。これにより、必要な介護サービスを受けつつ、安心して日常生活を送ることが可能となります。

介護保険の申請方法と必要書類

介護保険を申請するには、必要書類を揃えることが重要です。必要な書類には、要支援・要介護認定申請書、介護保険被保険者証または健康保険証、そして本人確認書類が含まれます。例えば、申請書は市区町村の窓口で入手できます。また、申請には本人の個人番号が確認できるものが必要です。健康保険証は64歳以下の場合に必要となりますが、65歳以上の場合は介護保険被保険者証が求められます。これらの書類を適切に揃えることで、スムーズに申請手続きを進めることができます。

利用開始までの流れと注意点

介護サービス利用開始までの流れは、要介護認定の申請から始まり、認定調査を経て結果を受け取るまでに続きます。このプロセスは通常、申請から1〜2ヶ月程度かかります。具体的には、申請後、市区町村による訪問調査があり、その結果に基づいて介護度が決定されます。注意点としては、認定結果が出るまでは、緊急の介護が必要な場合は一時的な措置を講じる必要があることがあります。この流れを理解し、適切に対応することで、円滑に介護サービスの利用を開始することができます。

最新の介護保険制度の変更点をチェック

最新の介護保険制度は、2024年度に施行予定の改正が2023年に成立しました。この改正の主なポイントは、介護報酬の1.59%引き上げや、小規模事業所の大規模化促進などが挙げられます。これは、介護職員の待遇改善や利用頻度が少ない利用者向けの低い報酬の設定を通じて、介護制度の持続可能性を高めるためです。具体的には、報酬改定率の引き上げが行われることで、サービスの質向上が期待されています。これにより、介護サービスの質が向上し、利用者への負担軽減が図られる見込みです。

最近の法改正や制度変更のポイント

2024年施行予定の介護保険法改正では、利用者の負担軽減策が強化されます。具体的には、利用者の負担が高くなる場合の財政支援の拡充が行われ、財政が厳しい健康保険組合への交付金事業に対する財政支援の導入が予定されています。これにより、特に高齢者の負担が大きくなることを防ぎ、持続可能な介護保険制度の実現を目指しています。こうした制度変更は、地域包括ケアシステムの深化や、効率的な支援体制の構築を促進することにも寄与します。

変更に伴う影響と対策

介護保険制度の変更により、特に高齢者や介護者に対する影響が懸念されています。例えば、介護サービス費用の引き上げが利用者に負担をかける可能性がありますが、その対策として低所得者対策の強化や、公費による負担軽減策が講じられています。さらに、介護財政の圧迫を受けて新たな制度への移行が進められています。こうした対策は、介護の質を保ちつつ、持続的に支援を提供することを目的としており、社会保険料の一部を用いて財政支援を行うことが検討されています。

介護保険利用時に直面する可能性のある問題とは?

介護保険の利用には、いくつかの問題が存在します。主な問題として、財源不足と人材不足が挙げられます。これらの問題は、高齢化社会の進行とともに深刻化しています。介護保険の財源は公費と税金が50%を占め、残りの50%は40歳以上の被保険者が納める保険料で成り立っています。しかし、保険料負担の増加やサービスの質の向上が求められる中で、システムの持続可能性を維持することが課題となっています。具体的には、介護人材の不足により、サービスの質を維持するのが難しくなっています。この問題に取り組むために、政府は制度改正や報酬の見直しを行っています。

よくあるトラブルとその解決策

介護保険の利用におけるトラブルには、サービス内容の誤解や支払いに関する紛争があります。これらのトラブルを避けるためには、利用者と介護提供者の間で信頼関係を築き、サービス内容を明確にすることが重要です。具体的には、訪問介護でのトラブルを防ぐために、介護計画を明確にし、定期的なコミュニケーションを保つことが推奨されます。また、技術研修やマナー向上も求められます。これにより、双方が納得のいくサービス利用が可能となります。

介護保険の利用で注意すべき点

介護保険を利用する際には、申請手続きや更新のタイミングに注意が必要です。特に、介護認定の申請が必要な場合があり、この申請には被保険者証が必要です。申請が遅れたり、更新手続きを忘れると、サービスが利用できなくなる可能性があります。また、利用者はサービスの種類や期間を自ら決定し、事業者と契約する必要があり、しっかりと情報を収集し、自らに合ったプランを選ぶことが大切です。このような手続きを怠ると、意図しないトラブルに巻き込まれることがあります。

まとめ

介護保険は、高齢者が必要とする介護サービスを受けるための制度で、利用者にとって大変重要なサポートを提供します。この制度の理解を深めることで、必要なサービスを適切に活用しやすくなります。具体的な利用方法や申請手続きについて知識を持つことは、いざという時に役立つでしょう。

介護保険は、要介護度に応じたサービスを受けることができるため、自分に必要な支援内容を把握することが重要です。また、保険料の負担やサービスの質、地域による差異についても理解を深めることが、より良い介護の実現に繋がります。